[着物でお出かけ] 半年分の穢れを浄化する6月「祓(はらえ)」の歴史をお勉強

6月になると神社に「茅の輪」が設置されているのを見かけます。

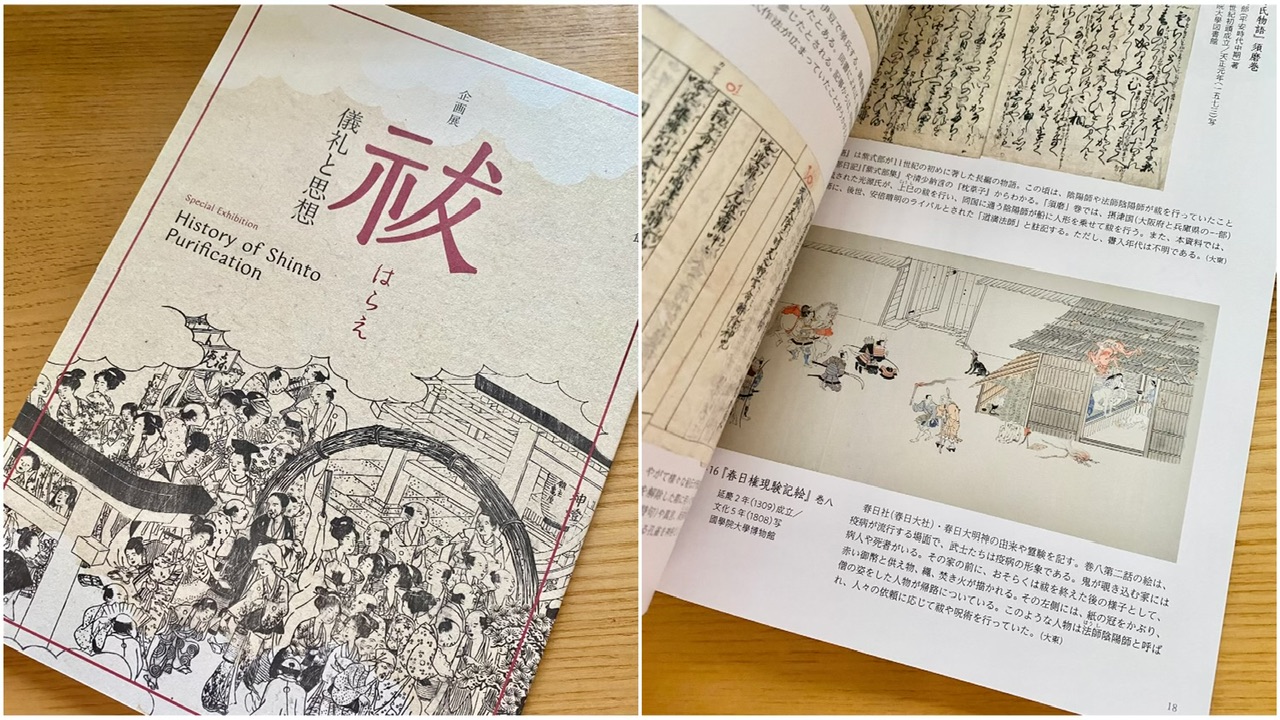

恥ずかしながら「何のためにあるのか?」「どうやってくぐるのか?」など、きちんとした知識がなかったので、東京・渋谷にある國學院大学博物館で開催中の「祓(はらえ)ー儀礼と思想ー」展で勉強してきました。 全国各地にある神社では、6月と12月の末日に大祓(おおはらえ)が行われ、「大祓詞(おおはらえのことば)」を読み、人形を撫でたり、茅の輪くぐったりします。

全国各地にある神社では、6月と12月の末日に大祓(おおはらえ)が行われ、「大祓詞(おおはらえのことば)」を読み、人形を撫でたり、茅の輪くぐったりします。

とはいえ、古代から同じ形式だったわけではなく、道教・仏教・儒教・陰陽道などと関わりながら、時代とともに変容し、現在のようになったそうです。

そういった歴史を読み解く貴重な資料が、50点以上展示してありました。 印象に残ったのは「大祓詞(おおはらえことば)」の解説。

印象に残ったのは「大祓詞(おおはらえことば)」の解説。

日本が造られた古事記の話から始まり、罪や穢れが国内に蔓延してしまった場合の儀式の方法、神様が浄化される流れなどの内容でしたが、読んでいるとほっこり癒される内容だったのが意外でした。

神様が人々から預かった「罪・穢れ」の浄化は、

①水の神様「瀬織津比売(セオリツヒメ)」が、穢れを山の頂点から勢いよく落とし、川から海まで流す。

②水戸(みなと)の神様「速開津比売(ハヤアキツヒメ)」が、荒れた潮目を合流させて穢れを渦に飲み込ませる。

③強風を生み出す神様「気吹戸主(イブキドヌシ)」が、海から吹き出した穢れを地底の世界へ向かって勢いよく吹き放す。

④地底にいる神様「速佐須良比売(ハヤサスラヒメ)」が、穢れを消してくれる(何かの魔法⁉︎)。

というように、四柱の神様の流れるような連携によるようです。

穢れが山の頂上から地底の世界まで勢いよく流れ、パッと消えてしまう様子を想像するだけで、何だかスッキリします。 少し内容が難しい展示でしたので、今回は図録を購入しました。古事記と照らし合わせて読むとかなり楽しめそうです。

少し内容が難しい展示でしたので、今回は図録を購入しました。古事記と照らし合わせて読むとかなり楽しめそうです。 展示を見たあとは、早速神社に行きたくなり、近くの氷川神社にお参りへ。

展示を見たあとは、早速神社に行きたくなり、近くの氷川神社にお参りへ。

ーーーーー

「祓ー儀礼と思想ー」

開催期間:2023.5.20(土)〜2023.7.9(日)

http://museum.kokugakuin.ac.jp/special_exhibition/detail/2023_harae.html

國學院大學博物館

東京都渋谷区東4-10-28

國學院大學渋谷キャンパス内

JR「渋谷駅」新南口から徒歩約10分